『小路』の向こうに見える雲は

父が板金加工の職人だったせいか、私も小さい頃からモノを創ることが好きだった。小学校の工作で、角棒にトーテムポール(タコのような火星人スタイル)を創ったら、周囲から褒められたりして、次第に彫刻を見るのが好きになっていった。中学時代には、絵を褒められたことがある。美術は好きだった。

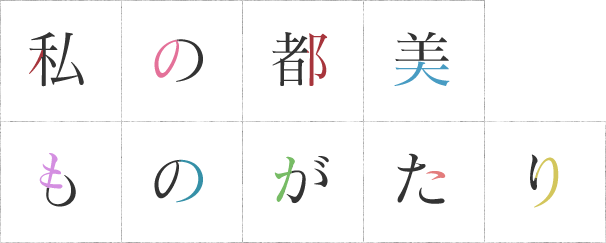

東京都美術館は、二〇〇八年にフェルメール展、二〇一三年にダビンチ展、二〇一四年にウフィツィ展などを取材した。中でもフェルメールが、もっとも印象に残っている。「フェルメールブルー」に代表されるように、彼の絵画は独特の色使いに何ともいえない雰囲気がある。そして、取材で行って初めて見た『小路』に釘付けになってしまった。その後、『小路』の複製を入手して、手元に置いていつも眺めている。

三五〇年来の謎であった『小路』の場所が、つい最近になって正確に特定されたらしい。何でも、オランダの美術史学者が、絵に描かれているレンガを測量し、当時のレンガの大きさから二軒の家の間口を計算したという。そのような場所は、絵の題材となったデルフト市を探しても一カ所しかない。フェルメールの絵が細部まで、見た通りに描かれているので、これだけ時間が経過しても調査が可能だったのだ。

物事を、ありのまま公平に見つめる。これは、科学者的な視線であり、普遍的な法則が絵に現れているのはもっともな話である。例えば、空に描かれている“雲”だ。フェルメール作品で風景を描いたものはたった二点、『デルフト眺望』と『小路』しかないが、雲の存在感を抜きにして語ることはできない。

オランダは、日本に比べると高緯度に位置する。デルフトは北緯五二度で、北海道のさらに北、サハリン(樺太)北部と同じくらいだ。東京よりも少ない光量が、絵にもよく表れている。また、年がら年中、西風に晒されることが多く、天気が小刻みに変わる地域でもある。しかし、なんといってもあの雲だ。専門的には“積雲”と呼ぶが、まるで写真に撮ったかのような精確さである。

『デルフト眺望』では、手前の雲が黒っぽく描かれている。「雲の色は基本的に白い」が、太陽光がさえぎられると黒っぽく見える。対して、奥のほうは雲に光が当たり、明るく反射している。手前の雲と、遠くのものは同じ積雲だ。光の入り方によって、同じ雲でも見え方が変わると本質的に理解していただけでなく、真ん中あたりの雲が白からグレーに変化しつつある状況も捉えている。この雲が頭上に近づく頃には、色が濃くなるだろうと予見させるには十分だ。

『小路』に描かれた積雲は、少し遠くに見えるが雲底が黒っぽくなっている。こちらは雲が分厚く、にわか雨をもたらすかもしれない。天気予報まで感じさせる絵を、今日も眺めている。