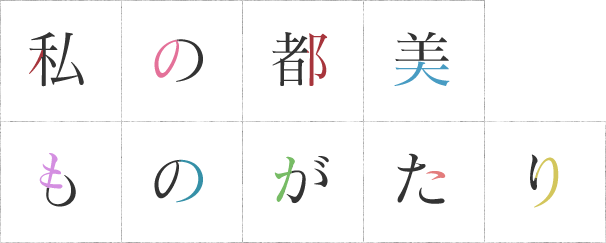

「楽園展」との出会いが本気で好きになった瞬間

かつて上野には足繁く通っていた。四十年も前、私が二十代の頃だ。

目的は、都美術館ではなく上野動物園だった。当時、なぜか動物園のカバにハマり、通い詰めていたのだ。その理由は、まったくわからない。おそらく、誰にも意味不明な自分を抱えてさまよっている青年期というものがあるけれど、そんな人生の季節だったのだろう。

その時に、美術館にもふらりと立ち寄った。

そこが都美術館だという認識はなく「動物園の側にある美術館」とだけ思っていた。

そこでどんな作品に出会っていたのか、記憶は定かではない。ただ、当時、自分が意味不明だったように、美術館で観る作品も意味不明だった。「アンデパンダン」といった言葉だけは思い浮かぶのだが、そこにあったのは、あらかじめ評価や理解、共感さえも拒んでいるような作品たち。70年代はそういうアートの時代でもあったのだと思う。

だから、私には美術館は楽しい場所でも、親しみを覚える場所でもなかった。分からないものの前で、立ち尽くし、思考する、そして、この分からなさに苦しくなる、美術館はそういうところだった。

それからは、女の人生の紆余曲折があり、東京の美術館などに自由に出掛けることなどままならない日々を延々と過ごすことになった。

そして、やっと都美術館に再会した。再び、「一人でふらりと美術館へ」、そんな自由を手にしたのだ。すでに人生の晩年にさし掛かっていた。

私は、そんなにも久しぶりに上野に足を運んだのだが、深い緑に抱かれ、都美術館は美しく変貌して、そこにあった。見まわすと、たくさんの自分と同じ世代の方と出会う。みな、「やっと、こんな自由を手に入れたの」というくつろいだ表情でアートの世界に親しんでいる。こんなにもささやかなことを自分は望んでいたのか、そんな感動を覚える。

美術館の作品の展示方法も、大きく変わった。

テーマがあり、演出があり、ドラマが仕組まれている。よく知っている絵画が、置かれた場所で役者のようにそのたたずまいを変える、いや、演じる。その特別な空間と響き合ったり、他の作品と呼応したりする。そのようなこれまでには思い至らなかった感慨も抱くようになり、美術館でしか、味わえない作品との出会い方があることを知った。

最近は、著名な作品を鑑賞に、というよりは、どきどきしながら新しい出会いを求めて作品に会いに行く。アートに鼓舞されるとか、癒されるとか、慰められるとか、遊んでもらうとか、そんなことを思って、美術館へ行きたくなるようになったのだ。

そんな素直な鑑賞の仕方に目覚めたのは、二年前の夏に都美術館で開催された「楽園としての芸術」展だったのかもしれない。

まるで音楽のような色彩のハーモニー、自由奔放なのに、不思議な調和感と品格。歌ったり、踊ったり、するように描く、そこには、生きる喜びをありのままに感じさせてくれる癒しの世界があった。

それが、私が本気で都美術館が好きになった瞬間だったように思う。